|  L'esilio

- lungo viaggio liberatore

L'esilio

- lungo viaggio liberatore

- La terra degli scrittori -

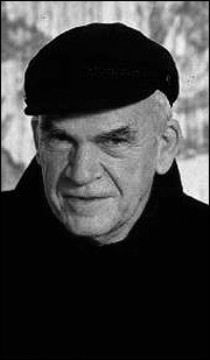

Milan

Kundera

Vera Linhartova era negli anni '60 una delle scrittrici più ammirate in

Cecoslovacchia, poetessa di una prosa meditativa, ermetica, inclassificabile.

Dopo il 1968, avendo lasciato il proprio paese per Parigi, ha cominciato a scrivere

e a pubblicare in lingua francese. Conosciuta per la sua natura solitaria, ha

sorpreso tutti i suoi amici quando, recentemente, ha accettato l'invito dell'Istituto

francese di Praga e al colloquio consacrato alla problematica dell'esilio ha pronunciato

la sua comunicazione. E' quanto di più non conformista e di più

lucido io abbia mai letto su questo tema.

La nostra seconda metà del

secolo ci ha reso tutti estremamente sensibili al destino delle persone a cui

è stato proibito di soggiornare nel proprio paese. Questa sensibilità

piena di compassione ha avvolto il problema dell'esilio nelle nebbie di un moralismo

lacrimevole e ha occultato il carattere concreto della vita dell'esiliato che,

secondo la Linhartova, ha invece saputo spesso trasformare la sua messa al bando

in un impulso liberatore verso un altrove, sconosciuto per definizione, aperto

a tutte le possibilità.

La scrittrice, naturalmente, ha mille volte

ragione!

Come comprendere altrimenti il fatto, in apparenza sorprendente, che

dopo la fine del comunismo quasi nessuno dei grandi emigrati abbia fatto ritorno

in patria? Né Milosz, né Brandys, né Kolakowski, né

Kristeva, né Zinoviev, né Siniavski, né Skvorecky, né

Forman, né Polanski, né Agnieszka Holland, né Sylvie Richterova.

La fine del comunismo non li ha spinti a celebrare nel loro paese natale la festa

del Grande Ritorno? E se, con grande delusione del pubblico, non ne hanno sentito

il desiderio, non avrebbero dovuto almeno considerare il loro ritorno come un

impegno morale? Linhartova: "lo scrittore è prima di tutto un uomo

libero, e l'obbligo di preservare la sua indipendenza contro tutte le costrizioni

viene prima di qualsiasi altra considerazione. E non parlo di quelle costrizioni

insensate che un potere abusivo cerca d'imporre, ma delle restrizioni - tanto

più difficili da eludere quanto più sono colme di buone intenzioni

- che si richiamano ai sentimenti di dovere verso il proprio paese". In effetti

si continua a rimuginare clichés sui diritti dell'uomo e si persiste allo

stesso tempo a considerare l'individuo come una proprietà della nazione.

Ma

la scrittrice va ancora più lontano: "Ho scelto il luogo dove volevo

vivere, ma ho scelto anche la lingua che volevo parlare". Le si obietterà:

lo scrittore, quantunque uomo libero, non è il custode della propria lingua?

Non è forse questo il senso stesso della sua missione? Linhartova: "Spesso

si pretende che, più di chiunque altro, lo scrittore non sia libero di

muoversi, poiché egli è legato alla sua lingua da un legame indissolubile.

Credo si tratti ancora di uno di quei miti che servono da giustificazione alle

persone timorate...". Perché: "Lo scrittore non è prigioniero

di una sola lingua. Una grande frase liberatrice. Solo la brevità della

vita impedisce allo scrittore di trarre tutte le conclusioni da questo invito

alla libertà.

Linhartova: "Le mie simpatie vanno ai nomadi, io

non possiedo l'anima di una sedentaria. Anch'io posso dunque affermare che il

mio esilio è venuto ad esaudire ciò che da sempre era il mio voto

più caro: vivere altrove". Quando la Linhartova scrive in francese

è ancora una scrittrice ceca? No. Diviene allora una scrittrice francese?

Nemmeno. E' altrove. Altrove come un tempo Chopin. Altrove come più tardi,

ciascuno a suo modo, Nabokov, Beckett, Stravinskij, Gombrowicz. Ben inteso, ognuno

vive il proprio esilio in modo inimitabile, e l'esperienza della Linhartova è

un caso limite. Ciò non toglie che dopo il suo testo radicale e luminoso

non si possa più parlare dell'esilio come se n'è parlato fino ad

ora.

Rifugiati

nella banalit� di Massimo Rizzante

Qualche anno fa,

quando uscì su un quotidiano francese il breve testo di Milan Kundera sull'"esilio

liberatore", mi trovavo a Parigi. Avevo scelto di andarmene dall'Italia.

Nessuna dittatura mi aveva costretto a quel passo. Mi trovavo, insomma, dalla

parte più banale e meno tragica dell'esilio. Avevo letto qualche giorno

prima su una rivista, L'Atelier du roman, il saggio della Linhartova, Pour une

ontologie de l'exil, da cui Kundera prendeva le mosse per il suo intervento.

La

cosa che più mi colpì fu che la scrittrice poneva l'accento sulla

possibilità di non subire passivamente il proprio esilio, ma di trasfigurarlo,

di trasformare la propria condizione di non appartenenza in un esercizio quotidiano

di libertà. Queste parole mi ricordavano una delle non poche verità

espresse verso la fine degli anni '80 da Brodskij nella sua conferenza La condizione

che chiamiamo esilio, dove il poeta aveva affermato, con la solita sferzante lucidità,

che uno scrittore in esilio è quasi sempre "un essere retrospettivo

e retroattivo... Come i falsi profeti di Dante, il nostro uomo ha la testa perpetuamente

rivolta all'indietro e le lacrime o la saliva, gli scorrono giù tra le

scapole". Mi sembrava che Linhartova, Kundera e Brodskij, seppure con tonalità

differenti, cercassero di rivendicare il lato non tragico dell'esilio, inteso

non tanto come vagheggiamento orgoglioso e perverso del proprio passato, quanto

come potente lente d'ingrandimento degli eventi presenti, capace di osservare

i segni premonitori del futuro.

Se l'esilio assomiglia all'Inferno, pensavo,

è perché è soprattutto una scuola di chiaroveggenza e di

modestia. Allo stesso tempo mi domandai: le cose, oggi, stanno ancora così?

La tua esperienza dell'esilio può avere ancora, dopo la fine del comunismo,

qui in Europa, dei tratti comuni non dico con quella di Ovidio, Dante, Joyce,

Seferis, ma con quella dei tuoi maestri più prossimi, Kundera, Brodskij,

e di tutti quegli intellettuali che negli ultimi cinquant'anni hanno dovuto o

hanno scelto di vivere "altrove"? Per avere un altrove bisogna avere

una patria, mi dicevo. Non tanto intesa come suolo nazionale, ma come identità

storica e culturale, preziosa e incommensurabile. La banalità del mio esilio

non era dovuta all'assenza di tragicità, ma al fatto che il luogo da dove

venivo era terribilmente simile all'"altrove" in cui mi trovavo. Entrambi

questi luoghi stavano diventando interscambiali, stavano perdendo la loro specificità

storica e la loro diversità culturale. L'intera Europa stava realizzando

il suo sogno di unità. Oscuramente sentivo che un altro capitolo della

storia europea, quello dell'esilio, si stava chiudendo.

Ritornai in Italia.

Il tema dell'esilio, se non abbandonato, se ne stava in un angolo della coscienza,

silenzioso. Un fatto, recentemente, lo ha risvegliato: la lettura dell'ultimo

romanzo di Sylvie Richterova, una delle poche personalità letterarie dell'Europa

centrale che, fin dagli inizi degli Anni '70, ha scelto l'Italia, come suo paese

d'adozione. Il romanzo si intitola Second adieu ed è stato pubblicato nel

1999 in Francia da Gallimard. Tutti i personaggi della storia scrivono la loro

storia, "come se da questo dipendesse la loro vita" e la loro identità.

Credono nella parola scritta e nel dialogo che questa instaura, un dialogo errante

nel tempo e nello spazio. Tutto il romanzo è infatti un continuo partire

e ritornare, un continuo andirivieni di padri, figli, amici, amanti, lettere,

da una parte all'altra dell'Europa e del mondo: ma dappertutto lo stesso paesaggio,

la stessa indefinibile frontiera tra bellezza e squallore, tra passato e futuro,

lo stesso presente "unico e definitivo" senza un altrove spaziale o

temporale dove andare o dove ritornare.

I personaggi della Richterova vivono

l'esilio come una condizione ormai acquisita, inalienabile, permanente: annunciano

la definitiva banalità dell'esilio, ho pensato. Le loro teste, come quelle

dei falsi profeti di Dante, sono rivolte all'indietro, ma quello che vedono in

realtà è ciò che sta loro davanti. Il loro eterno errare

sarebbe quello degli odierni turisti del globo, se essi non fossero animati da

quell'ansia di "nascondere scrupolosamente" la loro vita segreta, se

non fosse per quell'ostinato e irresistibile istinto di darle forma. Sono esuli

che incarnano l'addio a un'epoca, quella in cui l'esilio poteva essere ancora

compreso come castigo o liberazione.

Milan Kundera

Milan Kundera

Successivo Successivo

IBRIDAZIONI IBRIDAZIONI

Pagina

precedente Pagina

precedente

|